新闻中心

联系我们

联系人:李经理

联系电话:15124540537

新闻中心

靶向药剩余太多:回收处理成难题

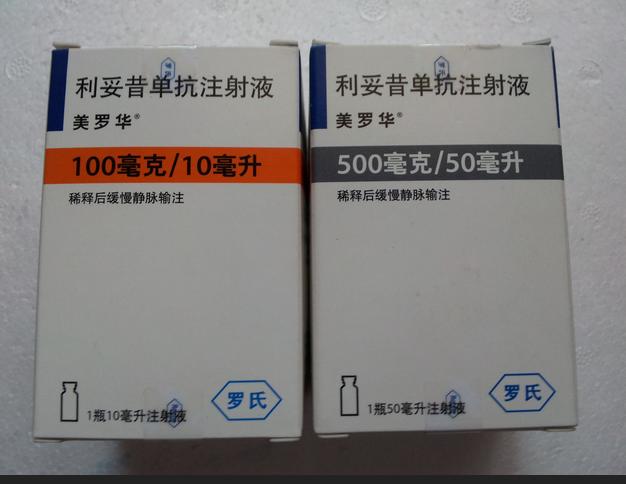

在癌症治疗的漫长征途上,靶向药常常被视为“精准武器”,但当治疗方案调整、患者病情变化或不幸离世时,药盒中剩余的靶向药便成了尴尬的存在。这些曾被寄予厚望的“救命药”,如今既不敢随意丢弃,又难以合法转让,在家庭角落中逐渐过期,成为无数患者家庭心头的沉重负担。

剩余靶向药:数量惊人的“沉默浪费”

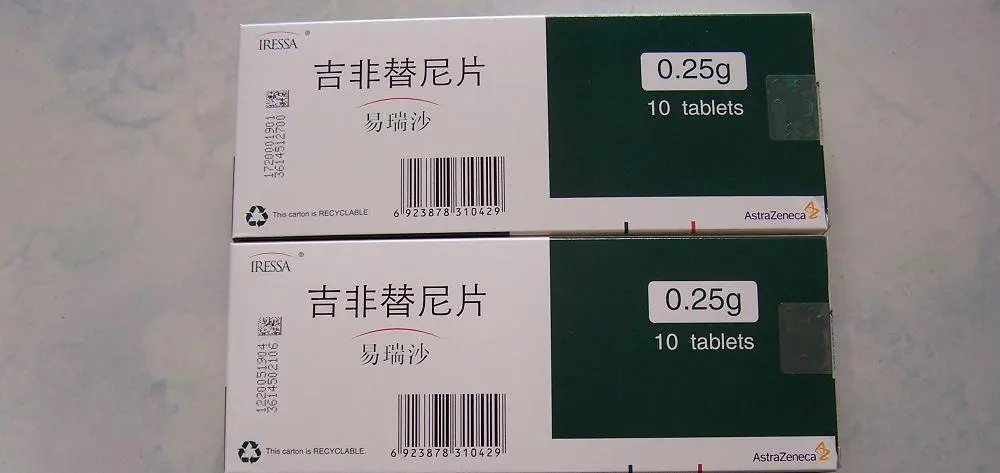

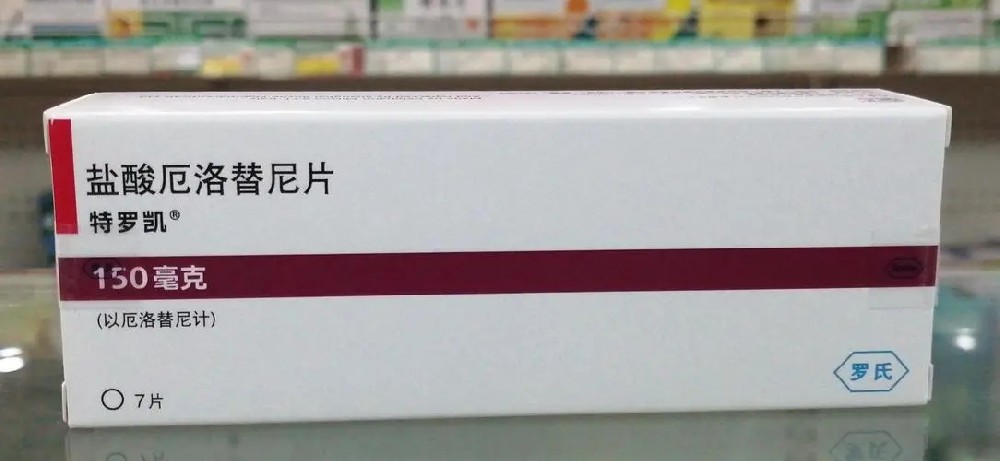

靶向药的剩余并非个例,而是癌症治疗中的普遍现象。一位肺癌患者家属曾无奈地展示家中的药箱:三盒未拆封的EGFR靶向药静静躺着,每盒价格近万元,却因患者耐药更换方案而失去用武之地。“当初怕断药,每次都多买一个疗程,没想到刚吃两个月就耐药了。”这样的场景,在肿瘤病房的家属之间并不陌生。

造成靶向药大量剩余的原因复杂多样。一方面,靶向药需长期服用,患者和家属往往会提前囤药以应对断供风险,尤其对于进口药或医保报销受限的药物,“囤药安全感”成了普遍心态;另一方面,癌症病情多变,耐药、病情进展或患者身体不耐受等情况随时可能发生,原本规划好的治疗周期被迫中断,已购买的药物自然成了“闲置品”。此外,部分靶向药包装规格固定,而患者调整剂量后,剩余药片便成了“鸡肋”——扔之可惜,留之无用。

有数据显示,我国每年因各种原因剩余的靶向药价值数以亿计,这些本可挽救生命的药物,最终在过期后被当作医疗垃圾处理,不仅是经济上的巨大浪费,更让许多因药价高昂而难以承担治疗的患者倍感惋惜。

转让无门:善意背后的法律与安全隐忧

面对剩余的靶向药,不少患者家属首先想到的是“送给需要的人”。在一些癌症患者交流群中,时常能看到转让或赠送剩余靶向药的信息,求助者与转让者的需求真实而迫切。然而,这条看似充满善意的“互助之路”,却布满了法律与安全的荆棘。

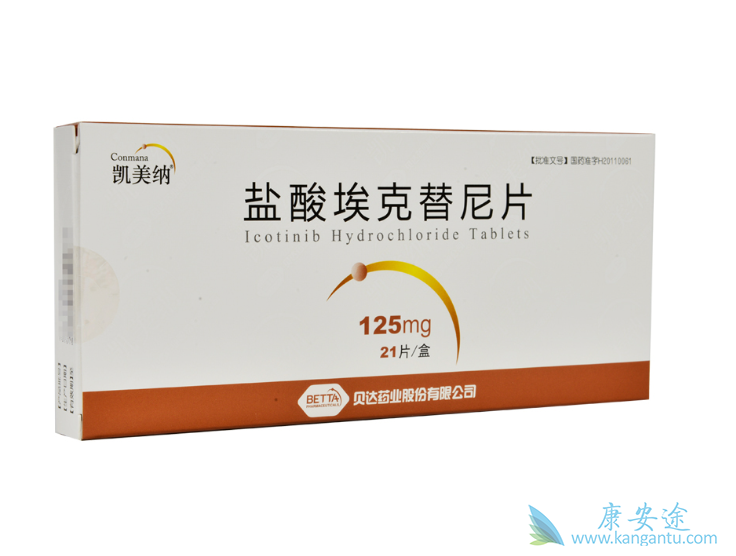

根据我国《药品管理法》,药品经营需取得相关许可证,个人私自转让药品属于违法行为,一旦出现问题,转让者可能面临法律责任。更重要的是,靶向药的使用有严格的适应症和剂量要求,需通过基因检测确认靶点匹配,且需医生评估患者身体状况后开具处方。若受让者未经过规范检测盲目用药,可能因靶点不匹配导致无效治疗,甚至引发严重副作用。此前曾有案例显示,患者服用他人转让的靶向药后出现严重过敏反应,最终酿成纠纷,让善意之举变了味。

正规回收渠道的缺失更让剩余靶向药陷入“无处可去”的困境。目前,我国尚未建立针对个人剩余处方药的官方回收体系,医院和药店均无回收义务,慈善机构也因药品质量追溯困难而难以接手。一些非法回收药贩趁机而入,低价收购剩余药后重新包装售卖,不仅扰乱市场,更给用药安全埋下隐患。

破局之路:在规范与善意间寻找平衡

剩余靶向药的处理难题,本质上是医疗资源分配不均与制度空白交织的产物。破解这一困局,需要政策、技术与社会力量的共同发力。

建立规范的剩余药品流转平台是当务之急。可借鉴部分国家的经验,由政府主导、医疗机构或正规慈善组织参与,搭建“剩余靶向药公益捐赠平台”:捐赠者需提供购药凭证、药品保质期证明,平台通过专业机构核验药品质量后,将其匹配给经基因检测确认适用的贫困患者,全程记录药品流向,既保障用药安全,又实现资源再利用。目前,国内部分城市已开展试点,通过“处方共享+公益捐赠”模式,让合格的剩余靶向药在监管下流转,为患者节省治疗成本。

医保政策的优化也能从源头减少浪费。针对靶向药“囤药风险”,可探索“按需配送”“弹性处方”机制,根据患者病情动态调整购药量,避免一次性大量购药导致的闲置。同时,扩大靶向药医保报销范围、提高报销比例,降低患者的购药经济压力,减少因“囤药避险”产生的剩余。

此外,加强用药指导与科普教育同样重要。医生应向患者充分说明靶向药的使用周期、耐药风险及购药建议,避免家属因信息不对称而盲目囤药;社会层面也需普及剩余药品处理知识,明确合法转让与非法售卖的界限,引导公众通过正规渠道参与公益捐赠。

每一盒剩余的靶向药,都承载着一个家庭的希望与无奈。让这些药品从“闲置浪费”变为“生命接力”,不仅需要制度层面的突破,更需要社会对癌症患者群体的理解与关怀。当规范的流转渠道打通,当医保政策更加完善,这些曾被遗忘在角落的“救命药”,才能真正发挥其应有的价值,在生命的延续中完成最后的使命。

- 上一个:靶向药:在希望与争议中寻找理性答案

- 下一个:如何延缓靶向药的耐药性?出路在这里

新闻中心

- 2026-01-30

- 2026-01-29

- 2026-01-29

- 2026-01-22